观点 | 穆胜:人力资源还有战略?自信点,把问号去掉!

01 老板到底要什么?

很简单,他们只要经营的结果。而HR们能给什么?传统武器叫做“选用育留”。以前,老板们仅仅要求HR维护好企业内部的秩序,让科层组织有条不紊地高效运行,HR们也是专精于此。可以说,双方的心理是有默契的。而现在,被日益严峻的大环境逼急的老板们,希望HR能够推动经营,这是要HR们走出舒适区,是他们不擅长的,HR们对此也抱怨颇多。

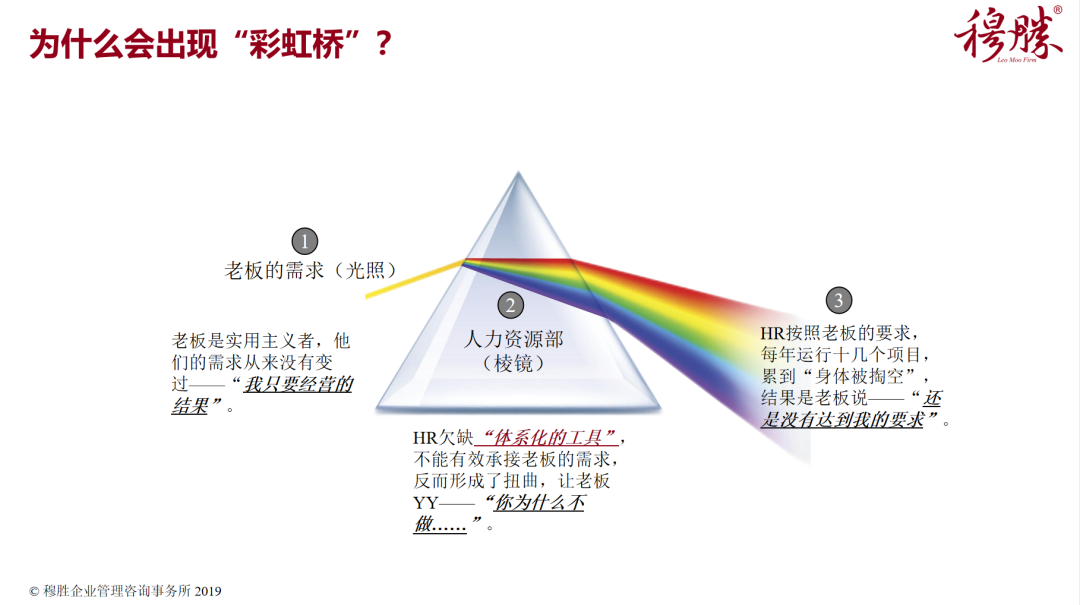

其实,老板和HR们并未重新达成心理默契,他们之间几乎是一道“彩虹桥”。老板着急:明明有桥,你就是不过来。HR们也着急:哪里有桥,那是你的YY(妄想)。言下之意,这座桥看得见,很炫目,但就是走不过去。

客观来说,HR们的抱怨有一定的道理,但回过头来,之所以出现这种“彩虹桥”,根源还是在他们自己。我们可以用一个形象的图形来比喻这个现象。老板的需求好比“光照”,他们一直追求经营结果。而HR们好比“棱镜”,由于欠缺“体系化的工具”,不仅不能有效承接老板的上述需求,反而形成了扭曲,折射出五光十色的命令,让老板不断YY——“你为什么不去做……”

于是,HR跟着老板的屁股后面走,按照老板的若干指挥,每年运行十几个千奇百怪的项目,从传统的“人力资源规划”到新兴的“员工援助计划”,从创意类的“企业文化建设”到天马行空的“执行力建设”……

HR们累到“身体被掏空”,结果换来的却是老板千篇一律的回答——“还是没有达到我的要求”。“头疼医头、脚疼医脚”的工作方式,得到这样的结果是必然的。

部分HR开始思考——“与其被动跟着老板的节奏走,我们能否引领老板的需求,回到自己的节奏?”

事实上,这不是新鲜的话题,这就是业界总在提“战略性人力资源管理”。请各位把企业想象成一个装有组织能力的黑箱(Black box),一头是资源投入,一头是绩效产出。组织能力强,黑箱成为“放大器”,小资源(各类生产要素)的投入能够带来大产出;组织能力弱,黑箱成为“衰减器”,大资源投入换来小回报!

这个时代,最重要的资源投入是人,专注于这类资源,这种投入产出的关系就是我们热议的“人力资源效能”。由此,我们可以“从两头推中间”,得出一个结论——人力资源效能高(即投产比优秀),组织能力一定强;组织能力强,人力资源效能一定高。

组织能力是虚的,看不见的,人力资源效能提升是实的,是可以用数据来衡量的。因此,我建议老板们关注人力资源效能。

从另一个角度说,在这个时代,“人”是资源流转的中心,是营业收入和成本费用发生的驱动因素,人力资源效能很大程度上决定了企业的经营表现。人力资源部可以通过提升人效来推动经营!HR们终于找到推动经营的“支点”了。

02 人力资源战略地图

现在的问题变成了“我们应该如何影响人力资源效能”。

基本逻辑

我将其总结为名为“人力资源战略地图”的原创工具,这应该算是basic model,必然会成为行业共识。

先谈谈什么是人力资源效能。这是一种投产比关系,是一种生意逻辑,分子是财务绩效或市场绩效,分母则是人力资源的投入,一般是用人员数量和人工成本两个口径来衡量的。

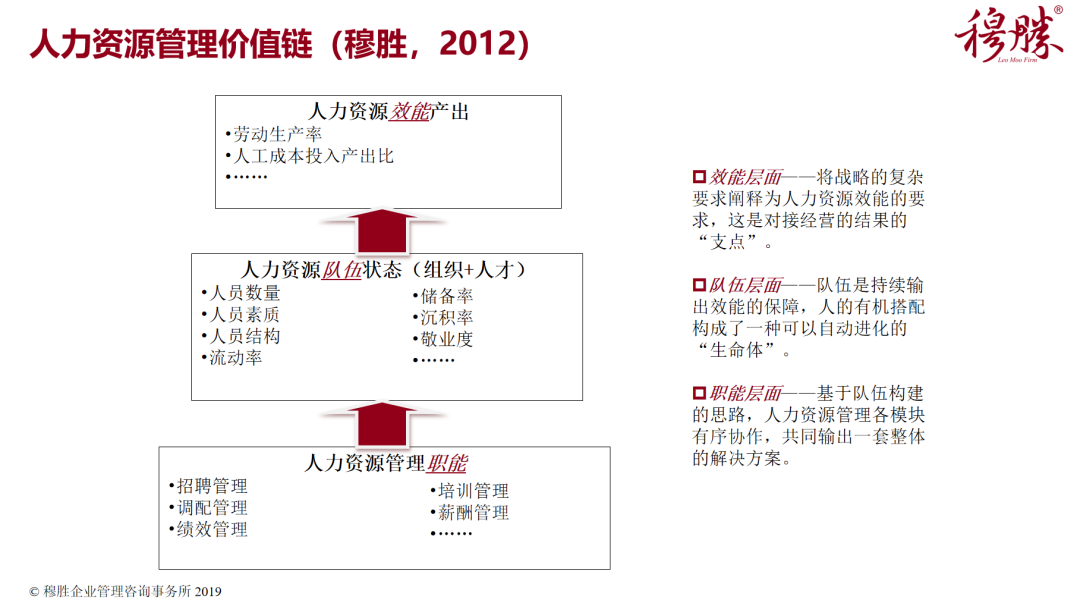

典型的人力资源效能指标有劳动生产率、人工成本投产比、人均营收、人均毛利等等。HR们应该将战略的复杂要求阐释为人力资源效能的要求,这是对接经营的结果的“支点”。

人力资源效能是由人力资源队伍状态决定的。衡量人力资源队伍的方式有传统的数量、质量、结构等,也有流动率、储备率、沉积率、敬业度等。总之,是从静态和动态的角度看队伍状态。

队伍是持续输出效能的保障,人的有机搭配构成了一种可以自动进化的“生命体”,因此,企业需要有构建队伍的清晰的、长期的思路。

另外要提醒的是,队伍状态不是组织状态,也不是人才状态,而是“组织+人才”的状态。这里有一个当前人力资源业界的典型误区,即只盘点组织或只盘点人才。前者得到的是一个干瘪的组织框架,而后者却忘了人力资源这个要素是不能朴素相加的。

相较之下,后者的误区尤其大,不少企业喜欢说“要盘点清楚自己的人才有多少家底”,这个说法很有代入感,但却是错误的。举例来说,是不是把五个NBA超级明星放入一个篮球队,就一定能够夺得冠军?显然不是,还是要讲排兵布阵的,人力资源需要放到组织模式里,相互之间需要产生“化学反应”。

不仅如此,不少企业用素质模型去做人才盘点,还引得一地鸡毛。他们想用素质模型来辨识谁是人才,谁不是人才,结果被评判出不是人才的那群人不干了,人家对HR说:“我们没有不行,是你的工具不对,你们才不行,你们全家都不行。”

这种盘点不仅没有太大意义,争议还很大。所以,我强调要把人才放到组织中进行盘点,盘点出队伍状态。

人力资源队伍状态是由人力资源管理职能决定的。这就是我们在人力资源管理传统领域提到的几大模块或者几大职能,说穿了就是选用育留。HR们的传统工作大多都是盯着这一块,但大多的HR们是为了操作职能而操作职能,这是有问题的。

正确的做法是,基于队伍构建的思路,人力资源管理各模块有序协作,共同输出一套整体的解决方案。

操作方法&理念

这个框架看似简单,实际却包含了大量的知识诀窍(know how)。我简单介绍一下:

-

在效能层面,主要基于战略,找出企业最关注的经营指标,并明确支持这种生意的队伍指标,两者组成了人效指标。而后,则需要反复检验,确认这个人效指标能够被控制且符合战略要求和客观规律。 -

在队伍层面,应该锁定关键队伍,并确认调整方向。所谓“关键队伍”,是指队伍的局部,什么层级、哪类人员。因为,企业资源有限,不可能面面俱到,大量的“全面提升”项目最终都会是走过场。真正制约效能输出的,就是局部的关键队伍。如何找准关键队伍?企业不妨反问自己,是否调整了队伍的这个局部,就能够很大程度促进效能目标的达成。 -

在职能层面,企业的玩法很多,传统的选用育留只是笼统的常规操作。我是用了两个独创的工具,即“九宫格”和“三叉戟”来对所有的操作进行了全面的编码(coding),确保毫无死角地找到每一种可能性,最大程度作用于队伍。

现实操作中,我们会通过一系列的方法论,一层层推导出每个层面的战略指向,而不同的战略指向之间都有逻辑传导关系,连接起来,就成为了一幅完整的人力资源战略地图。